「はづかしや おれの心と 秋の空」

と江戸時代を代表する俳人の小林一茶は詠みました。

澄みわたる青空が広がる日もあれば、しとしと降り続く秋の雨や台風が訪れることも。秋は気候の変化とともに、それがそのままカラダにも変化をもたらします。五行説を読み解くと、秋は乾燥の季節といわれますが、天候によってはカラダに他の影響をもたらすこともあります。

- 体が重い

- 体がむくむ

- 朝なかなか起きれない

- 夕方になると体調が悪くなってくる

- 赤いニキビができている

- 口内炎ができている

- 舌のまわりに歯形がついている

- そんなに食欲はないのに、体重が増えている

このような症状を感じた方は、体に湿がたまっているかもしれません。秋は乾燥の季節なので、湿がたまることにあまり目をむけることを忘れてしまいがちですが、ここ最近は台風の影響などで、自然界の気が移り変わることを感じます。秋の長雨や台風などが続くと体に湿もたまりやすくなります。季節の薬膳とともに、日々の体調をしっかりチェックして、そのときの自分にあう食材をセレクトしましょう。

湿が体にたまったときの4つのポイント

湿が体にたまったとき、体の内から整えるために必要な4つのポイントがあります。

湿を外に出す

カラダに余分な湿が溜まっているときは、その湿(水分)をカラダの外に出しましょう。余分な水分をため込むと、カラダが重だるく、にきびや口内炎もできやすくなり、気分も晴れなくなっていきます。

気の巡りをよくする

カラダのなかを気が巡ることで、カラダにとって余分な水分は外にだされます。気の巡りが悪いところには、余分な水分も溜まってしまいます。気の巡りを良くすることは湿を外に出すために大切です。

体を温める

カラダが冷えていると、カラダのなかの水や気を動かす力も弱くなってしまいます。カラダが適度に温かいことで、水も気の巡りもスムーズになります。

五臓六腑の【脾】を元気にする

五臓六腑の【脾】は水分の代謝を助ける働きがあります。【脾】に元気がないと、水分の代謝もわるくなります。【脾】を養って、適切な水分代謝をするカラダをつくります。

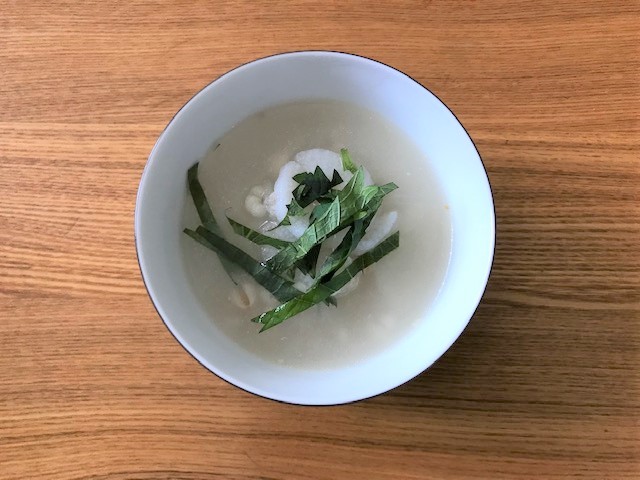

はと麦と長いもの鶏だし薬膳スープ

カラダの余分な湿をとり美肌もサポートする「はと麦」、【脾】を元気にする「長いも」、気の巡りを助ける「たまねぎ」、カラダを温めて気の巡りを良くする「大葉」をつかった薬膳スープです。五臓六腑の【脾】を養う鶏肉は、お出汁を主な目的と今回はするので、骨付きの手羽元をつかいます。

はと麦は冷凍して常備しているものをつかいました。はと麦の詳細はこちら!

材料

- ゆではと麦 150g

- ながいも 150g

- しょうが 2g

- タマネギ 50g

- 鶏肉 100g (※今回は手羽元2本)

- 大葉 5g

- 酒 大さじ1

- 塩 小さじ1弱

つくりかた

- ゆではと麦をつくる 詳細はこちら!

- 長いもとタマネギはスライス、ショウガはすりおろす。大葉は千切りにする

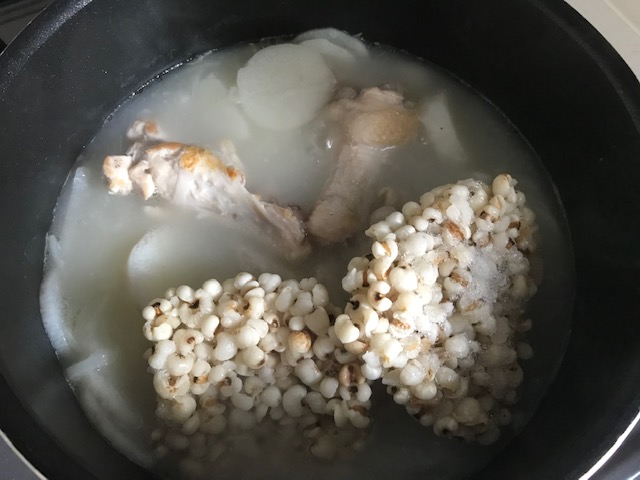

- 鍋で油をひかずに鶏手羽を皮の面を下にして焼き色をつけ、水600cc、長いも、しょうが、タマネギ、酒を入れ沸騰させ、弱火で20分ほど煮込む

- はと麦を加えて、さらに5分煮込む

- 塩で味をととのえて、器に入れ、大葉を上から添えて完成

薬膳メモ

ゆではと麦

【素材の分類】 余分な水分を外にだす

【五味・四気・帰経】甘・淡・微寒・脾/胃/肺

ながいも

【素材の分類】 気を補う

【五味・四気・帰経】甘・平・肺/脾/腎

しょうが

【素材の分類】 カラダを温める

【五味・四気・帰経】辛・温・肺/脾/胃

タマネギ

【素材の分類】 気の巡りを助ける

【五味・四気・帰経】甘・辛・温・脾/胃/肺/心

鶏肉 ※鶏手羽

【素材の分類】 気を補う

【五味・四気・帰経】甘・平(温)・脾/胃

大葉

【素材の分類】 カラダを温め、熱を外にだす

【五味・四気・帰経】辛・温・脾/肺